献礼建党百年·河南教育百篇|1944年

来源:河南教育科研网 作者:河南教育科研网 发布时间:2021-04-08 16:55 点击量:1647

1936年,雄伟壮丽的河南大学大门落成

1937年卢沟桥事变后,河南大学随着战局变化辗转搬迁,进入了一个艰难发展的历史时期。

1937年12月,河南大学南迁,将文、理、法3院迁往豫南鸡公山,农、医2院迁至豫西南镇平。不久,豫南战事吃紧,王广庆校长将滞留在鸡公山的文、理、法3院迁至镇平,与先迁去的农、医2院会合。1938年6月,河南大学畜牧系并入陕西武功国立西北农林专科学校。1939年5月,河南大学师生徒步600余里抵达嵩县县城,留下医学院,校本部与文、理、农3学院继续前进,迁入深山区潭头,受到当地群众、乡绅的热烈欢迎和大力资助。河南大学克服重重困难坚持办学,涵养了师生家国情怀,守护了中原文化,坚守了河南高等教育阵地,为建国后河南高等教育的发展夯实了基础。

1931年九一八事变后,河南大学师生奋起投入抗日救亡运动的洪流,成立抗日救国会等抗日救亡团体,并印发进步书刊,宣传抗日救亡主张,介绍革命文艺理论和文学作品,思想相当活跃。在一二·九爱国运动浪潮中,河大师生积极响应,强烈要求政府抗日救亡。万余名学生精神奋发、秩序井然,在滴水成冰的数九寒天里卧轨斗争了四天四夜。1937年卢沟桥事变后,在中国共产党的领导下,河大师生组成“青年话剧团”“大众剧团”“怒吼歌咏队”“光明话剧团”“文化工作团”“河南大学战时教育工作促进团”“河南大学抗敌训练班农村工作服务团”等积极投身到抗日救亡宣传工作中,广泛开展抗日爱国教育。

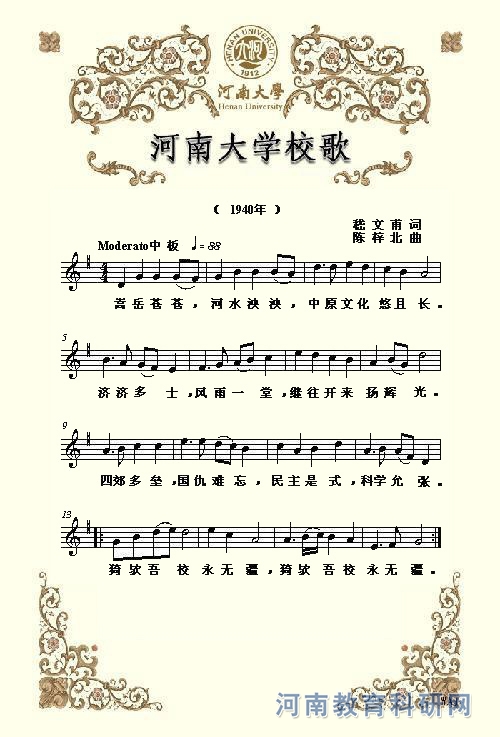

1940年12月,由嵇文甫作词,陈梓北谱曲的《河南大学校歌》应运而生:“嵩岳苍苍,河水泱泱,中原文化悠且长,济济多士,风雨一堂,继往开来扬辉光。”《河南大学校歌》点燃了河大师生对于家园被毁、国家遭侵的满腔怒火,极大鼓舞了河大人坚持抗战、艰苦办学、将抗战进行到底的必胜信念。

河南大学校歌

在民族矛盾急剧上升、民族危亡迫在眉睫的形势下,河大师生积极投身于抗日救亡的群众运动中,与反动当局进行殊死的斗争。许多人在革命的熔炉中锻炼成为了坚强的革命者和共产主义战士,有些甚至牺牲了宝贵的生命,为中国人民的解放事业做出了自己的贡献。

本站所有内容,由河南省教育科学研究院自身创作、收集的文字、图片和音视频资料,版权属河南省教育科学研究院所有;从公开渠道搜集、整理的文字、图片和音视频资料,版权属原作者。

如需转载,请与河南省教育科学研究院联络。

- 河南省人民政府

- 中国教育科学研究院

- 河南省教育厅

- 河南省科学技术厅

- 省内高等院校

- 各地教科院所

- 中国教育学会